2020年12月26日,第二届“中国法治的国际传播学术研讨会”在北京顺利召开。此次会议由中国政法大学全面依法治国研究院主办,中国政法大学国际法学院、仲裁研究院协办。

全国政协常委、社会和法制委员会分党组书记、主任沈德咏,中国法学会副会长兼秘书长张鸣起,人民法院新闻传媒总社社长倪寿明,中国政法大学校长马怀德教授,中国政法大学全面依法治国研究院黄进教授出席并致辞,中国政法大学副校长时建中教授主持开幕式。

来自中央宣传部、全国人大法工委、最高人民法院、公安部、司法部、北京互联网法院、广州海事法院、北京仲裁委员会等单位,人民日报、新华社、中央电视台、中央国际电视台、法治日报、环球时报、中国日报、人民法院新闻传媒总社等新闻媒体,北京大学、中国人民大学、中国政法大学、北京外国语大学、外交学院等高等院校的60余位代表参会。本次会议是中国政法大学全面依法治国研究院以“中国法治的国际传播”为主题召开的第二届学术研讨会,第一届会议已于2019年12月召开。

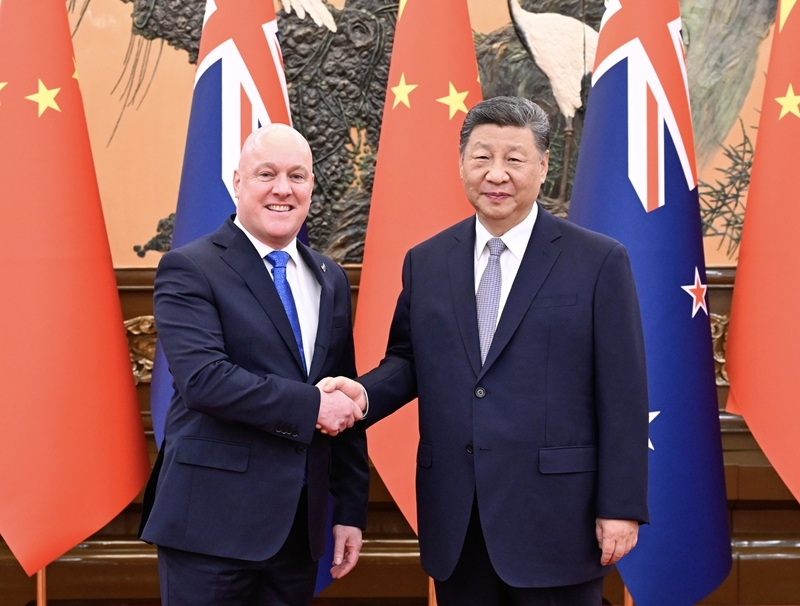

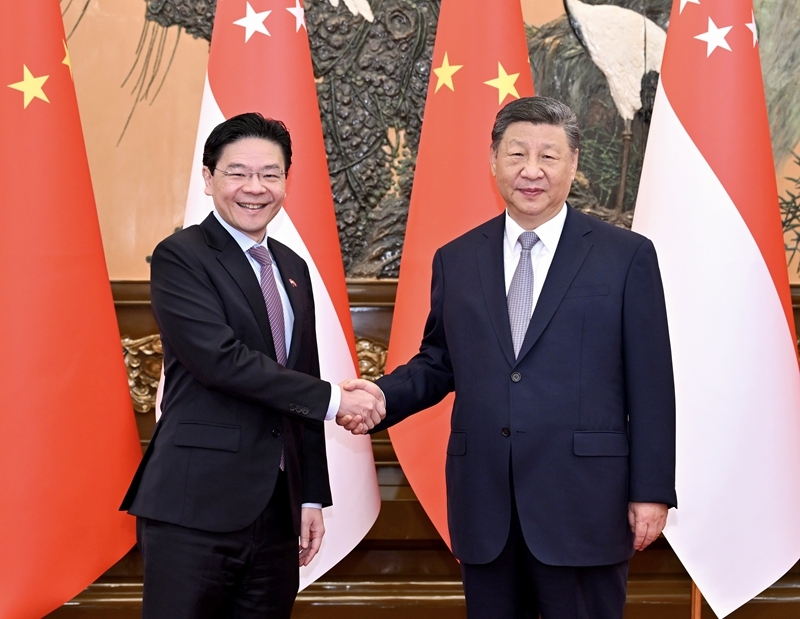

(图:会议现场)

为深入学习领会习近平法治思想,加强涉外法治工作,有效应对当前国际形势,在本届研讨会上,与会者围绕中国法治对外传播的话语体系、重大涉外法治事件的传播策略、涉外法治人才培养与法治传播、中国案例的外译与传播等议题展开深入讨论。

在本届研讨会上还发布了2020年“中国法治国际传播十大典型案例”。

中国国际法学会会长、中国政法大学全面依法治国研究院黄进教授在开幕致辞中指出,习近平总书记有关坚持统筹推进国内法治和涉外法治的重要讲话,为做好涉外法治工作指明了前进方向。中国法治的国际传播是全面依法治国战略布局的重要组成部分,是建设涉外法治体系、开展涉外法治工作、统筹推进国内法治和涉外法治的关键环节,是中国参与全球治理、推进国际法治、提升中国法治话语权和影响力、推动构建人类命运共同体的必由之路。中国政法大学全面依法治国研究院一直致力于全面依法治国的科学研究、智库建设、传播推广、人才培养和学术交流,打造了“中国司法观察”英文法律信息门户网站、“中国法治的国际传播”年度学术研讨会、“中国法治的国际观察”系列专栏、中国法英文视频公开课以、中国法治国际传播年度十大典型案例评选与发布等五个平台,积极开展中国法治的国际传播,初见成效。

中国政法大学校长马怀德教授强调,此次研讨会是学习贯彻习近平法治思想的一项重要举措。中国在全面依法治国领域取得了显著的成就,创造性地提出了很多新的概念、新的范畴、新的表述,为了获得国际社会的理解、认可和接受,需要积极探索科学的话语体系。我们应当认真学习贯彻习近平总书记2016年5月17日在哲学社会科学工作座谈会上的讲话精神,提高中国法治理论和实践的国际影响力。

人民法院新闻传媒总社社长倪寿明在致辞中表示,习近平总书记要求积极“创新对外宣传方式,加强话语体系建设”,在国际法律和国际规则领域,应加快提升中国话语的国际影响力。我国在“一带一路”建设中推进国际司法合作,为解决纠纷提供了务实高效的“中国方案”,也为中国法治的国际传播提供最生动的宣传素材。人民法院新闻传媒总社在做好国内法治宣传的同时,也在积极拓展对外传播平台和载体,为提升我国在国际法律事务和全球治理方面的话语权和影响力作出积极贡献。

中国法学会副会长兼秘书长张鸣起指出,伴随中国法治逐步走向世界法治舞台,应当加强中国法治对外传播,讲好中国故事,传播好中国声音。中国法治的国际传播,面向的是不同制度、不同法系、不同文化、不同语言的国际法律共同体,应当科学构建对外传播的话语体系;审慎研究制定传播策略,积极引导国际舆论,以更加开放、包容的心态参与国际法治;加快完善涉外法治人才队伍的培养机制,形成更多可复制可推广的经验。

全国政协常委、社会和法制委员会分党组书记、主任沈德咏在讲话中指出,涉外法治工作,是全面依法治国战略的重要组成部分,也是统筹国内国际两个大局这一治国理政理念的具体体现。中国政法大学全面依法治国研究院召开中国法治的国际传播学术研讨会,适逢其时,很有必要。加强中国法治的国际传播,对深入涉外法治研究、总结涉外法治经验、推进涉外法治建设,具有重要意义。要坚决贯彻习近平总书记在联合国成立75周年纪念峰会上讲话的精神,坚定维护以国际法为基础的国际秩序,积极参与国际规则的制定和完善,加快推进中国法域外适用的法律体系建设。

在开幕式上,中国政法大学科研处处长栗峥教授主持发布2020年“中国法治国际传播十大典型案例”,包括:1.中国法治国际论坛(2020)在北京召开;2.最高人民法院知识产权法庭发布2019年年度报告中英文版;3.国家知识产权局上线2020年全国知识产权宣传周英文网站;4.司法部英文网站发布疫情法律问答等英文宣传册;5.上海司法机关发布中英文白皮书与司法政策;6.广东司法机关发布中英文白皮书及英文视频公开课;7.北京互联网法院审判实践受海外媒体关注;8.北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心举办2020中国商事争议解决年度观察海外发布会;9.“全球卫生与全球治理”英文学术网站上线;10.高校积极探索涉外法治人才培养与法治国际传播相结合。

第一单元“中国法治对外传播的话语体系”,由最高人民法院国际合作局副局长何帆主持。

最高人民法院国际商事法庭胡方法官就国际商事法庭在中国法治对外传播中的探索与创新进行了分享。胡方法官介绍,最高人民法院建立国际商事法庭,为“一带一路”建设营造法治化营商环境,建立公正、高效、便捷、低成本的国际商事争端解决机制。经过两年运行,国际商事法庭在制度创新、审判工作等方面取得了一系列显著成效,展示了中国法治建设的成就,树立了中国司法的国际公信力,提升了中国纠纷解决机制的国际影响力和国际话语权。

公安部国际合作局办公室张景渊主任表示,公安部国际合作局办公室张景渊主任表示,中国社会保持长期稳定,国际社会对中国社会治安普遍认可,这是公安机关开展对外传播工作的最大底气。近年来,公安机关积极通过双边、多边执法合作渠道平台,宣介法治中国、平安中国建设的巨大成就,全面展示中国警察严格规范公正文明的执法形象,有效传播中国公安“正能量”。此外,公安机关还积极探索拓宽传播渠道,转变传统叙事方式,努力以国际化语言讲好中国法治故事和中国警察故事。

外交学院长江学者特聘国际法教授、Chinese Journal of International Law主编易显河教授认为,国内法治和涉外法治的良好状态,是中国法治对外传播话语体系最为重要的制度基石;中国法治和国外法治的具体内容存在足够共识,是中国法治对外传播的理论基础;有效有力的传播模式,是中国法治对外传播的实践前提。对外传播应当兼顾传播的大众频道与精英频道,进行精准的传播,积极构建中国法治对外传播的话语体系。

北京外国语大学外语学院刘琛教授通过定量的数据分析表明,2001年中国加入世界贸易组织后,国际社会对中国法律的关注度不断提高;在2012年我国提出“一带一路倡议”、“构建人类命运共同体”等新理念后,世界更加关注中国将会如何参与制定国际规则。当前国际传播强调“Go local”及平台建设,应当加强跨学科的协同创新,在不同的国际场合讲好中国自己的故事。在百年未有之大变局以及后疫情时代背景下,在政策宣传上要高度重视对外传播重大法律涉外事件的重要性,向世界讲好中国的法治故事。

第二单元“重大涉外法治事件的传播策略”,由中国政法大学全面依法治国研究院刘静坤教授主持。

最高人民法院司法体制改革办公室副主任刘峥认为,应当围绕四个方面展开中国法治的国际传播。一是打造亮点,聚焦司法改革与智慧司法。二是消除误解,侧重介绍刑事辩护全覆盖、贯彻证据裁判原则、科技司法以及司法公开等内容。三是利用好平台,拓宽国际的司法交流渠道。四是内外有别,向海外介绍中国法治建设,应当考虑对方的社会文化、意识形态等背景情况。

北京大学法学院何其生教授指出,应当提升中国国内法治与国际法治的话语能力。首先,中国法学界提升国际学术话语能力,是中国法治的国际传播最基本的问题,鉴此,中国学者应当积极在海外发表文章。其次,推动判决的互相承认与执行,让中国裁判走出去,得到国际社会认可,借此传播中国司法。再次,针对热点问题的国际传播,国家应当统一布局、谋划长远。

中央电视台“法治在线”制片人刘美佳主任分享了工作经验与心得体会。首先,在报道案件时,注重围绕法庭焦点,全面展示了原被告双方的观点。其次,在报道涉外案件时,需要注意相关国的法律规定。

中国日报社评论部中国观察智库副主任刘毅探讨了四个方面的问题。第一,法治报道涉及较强的专业性,新闻媒体应当熟悉法律术语及其翻译,避免出现错误。第二,新闻媒体应当咨询法律专家意见,并提高法律专家的对外传播技巧。第三,我国应当尝试建立中国法治的话语体系,不能套用西方概念翻译中国特色理论。第四,国际传播媒体应当与政法单位建立协作关系,共同参与中国法治对外传播。

第三单元“涉外法治人才培养与法治传播”,由中国政法大学国际法学院副院长刘力教授主持。

最高人民法院国家法官学院副院长李晓民法官介绍了国家法官学院司法教育培训的情况。国家法官学院作为最高人民法院的法官国际交流中心,承担国际法官培训工作,5年来一共承办近50期境外、国外法官研修班,来自57个国家或地区的966名司法官员参访或培训。在培训过程中,中国特色的法治思想和法律制度得到了国外法官群体的密切关注。

中国人民大学法学院朱文奇教授介绍了杰赛普模拟法庭比赛,认为组织中国学生参与此类比赛有利于培养国际型诉讼人才。我国要真正展现大国地位,应当有效应对国际诉讼,积极培养国际法治人才。模拟法庭比赛打破了传统课题设置的局限,有助于培养学生的思辨能力和辩论才能,在培养方式上符合涉外法治人才需求。

北京外国语大学法学院王文华教授在书面发言中指出,后疫情时代国际关系波谲云诡,提出了很多法律方面的新课题,涉外法律人才的培养更为迫切。涉外法治人才是复合型人才,首先是法律加外语,其次还应当懂科技,并根据学生的不同特点进一步学习其他相关专业知识。涉外法治人才培养,还应当涵盖对实务工作者的培训。

中国政法大学国际法学院副院长朱利江教授认为,中国法治国际传播有利于中国参与国际规则的制定。例如,在国际司法领域,国内法经常被用于解释国际条约,国内立法和司法也是习惯国际法的重要渊源,这些都有赖于国际上看得见、找得到的国内法治实践。培养涉外法治人才,通过适当的工作机制让优秀人才进入国际机构、国际组织、外国法院、外国律所,可以更好地传播中国法治。

环球时报英文版常务副主编陈平认为,学校和媒体应当加强合作,共同培养中国法治国际传播需要的新闻人才。我国国际传播媒体急需英文、法律和传播三个专业交叉的复合型人才,高校邀请媒体专家进校园,加强对学生的培养。高校应当做好中国法治国际传播的基础性研究,为中国特色的法律概念提供解读和翻译的指导。高校还可以评估国内外法治传播效果,从而推动改进我国的传播策略。

第四单元“中国案例的介绍、外译与传播”,由中国政法大学仲裁研究院秘书长兼副院长姜丽丽主持。

最高人民法院应用法学研究所副所长李玉萍法官介绍了最高人民法院案例选的编纂、翻译与传播。该案例选自2018年开始以中英文版同步、每年一辑或两辑的方式发布,涵盖了最高人民法院大法官审理的案件、审判委员会讨论的案件、最高人民法院各业务庭主办的典型案件,已成为最高人民法院对外司法交流的名片。

北京互联网法院院长张雯法官介绍了北京互联网法院在互联网诉讼模式、诉讼机制、服务互联网经济高质量发展等领域的探索,得到了世界各国的广泛关注。目前北京互联网法院已接待各国大法官、政要、法官团队、法律工作者来访和调研,得到大量海外媒体报道和海外学术文章的报道。

北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心副秘书长陈福勇介绍了北京仲裁委员会的国际化发展,以及向海外介绍中国法治建设的情况。北京仲裁委员会坚持每年以中英文发布中国商事纠纷解决年度观察报告,介绍中国仲裁、调解及商事法律制度。此外,北京仲裁委员会积极参与国际会议,努力在各种国际舞台上代表中国发声,目前已成为海外机构、外国律师事务所和外国企业认可的合作对象,并通过不断发表论文,成为英文文献的重要来源。

广州海事法院研究室主任倪学伟介绍了广州海事法院的实践,例如为裁判文书附上非正式的英文翻译本,在涉外案件审判中试行英语同声直播,中英葡三语发布海事审判白皮书。广州海事法院专门成立英语翻译小组,组织青年法官录制介绍中国海商法海事司法的视频公开课。

在闭幕式上,中国政法大学全面依法治国研究院刘静坤教授指出,改革开放以来,涉外法治的主题和事项处于动态变化之中,但中央对涉外法治的重视程度,以及涉外法治在国家治理领域的重要作用,始终是不容忽视的。中国始终尊重国际法,尊重以国际法为基础的国际秩序,鉴此,我们应当不断提升国际法学科的地位,加强涉外法治人才的培养。

黄进教授在总结致辞中指出,本次会议的主题是学习领会习近平法治思想,在涉外法治工作中积极推进中国法治的国际传播。本次会议,得到了中央有关部门、新闻媒体和科研机构的大力支持,跨越法学、传播、外语等多学科专业,同时以问题为导向,注重理论与实践相结合,围绕着为什么开展中国法治的国际传播、传播什么、怎么传播等问题展开探讨。会议达成了六项共识:一是做好中国法治的国际传播,前提在于全面推进依法治国,把中国的法治建设做好;二是应当统筹国内国外两个大局,统筹推进国内法治宣传教育和中国法治的国际传播;三是充分关注和深刻了解国际传播的受众,针对不同的受众善加选择传播方式和内容;四是高度重视国际传播的战略策略,做好统筹谋划;五是有效整合政府和民间传播力量;六是注重智能传播,善于运用现代信息技术。

(中国政法大学全面依法治国研究院:刘静坤、余萌)